近日,我院賓德善/李丹團隊在國際權威學術期刊Angewandte Chemie上發表題為“Immobilizing Redox-Active Tricycloquinazoline into a 2D Conductive Metal-Organic Framework for Lithium Storage”的研究論文。

锂離子電池在移動電子設備、電動汽車、儲能電站、智能電網等領域有重要的應用,近年來其研究受到廣泛的關注。有機電極材料因其具有資源豐富、環境友好、結構可設計、理論容量高等優點,引起了研究者的濃厚興趣,但有機電極材料易溶于有機電解液、電導率低、反應動力學緩慢等的缺點制約了其應用。

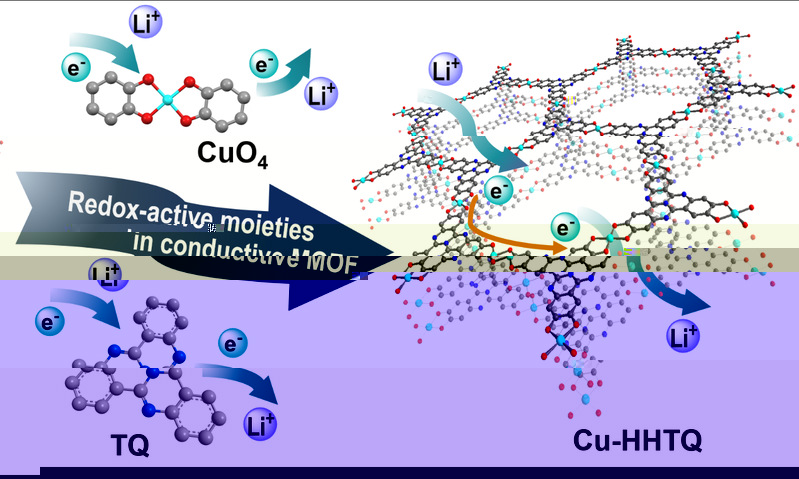

我院賓德善、李丹教授團隊設計合成了基于富氮分子三環喹唑啉(TQ)的金屬-有機框架(MOF)二維導電材料Cu-HHTQ,研究了其在锂離子電池中的應用。TQ作為一種富氮共轭稠環分子具有良好的氧化還原活性,結合配位節點CuO4的氧化還原活性,Cu-HHTQ獲得了多重氧化還原活性位點,實現了作為高比容量锂離子電池負極材料的應用。

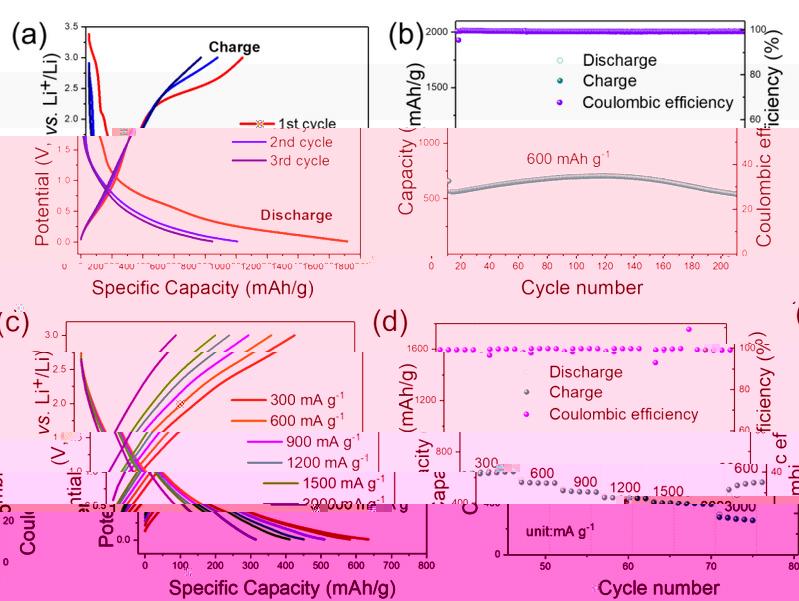

二維導電MOF長程有序的結構使其不溶解在電解液中,具有高循環穩定性,其多孔性以及高電導特性可以加速離子和電子的傳輸,因此可能成為具有高倍率性能的電極材料。研究發現,得益于Cu-HHTQ的高電導率特性、多孔特性以及多電子氧化還原特性,其作為锂離子電池負極材料表現出了較高的比容量、良好的倍率性能以及優異的循環穩定性。Cu-HHTQ在600 mA g-1的電流密度下可逆比容量達到了657.6 mAh g-1,循環充放電200圈後仍有83%的容量保持率,這在現今報道的導電MOF材料中處于較高水平。

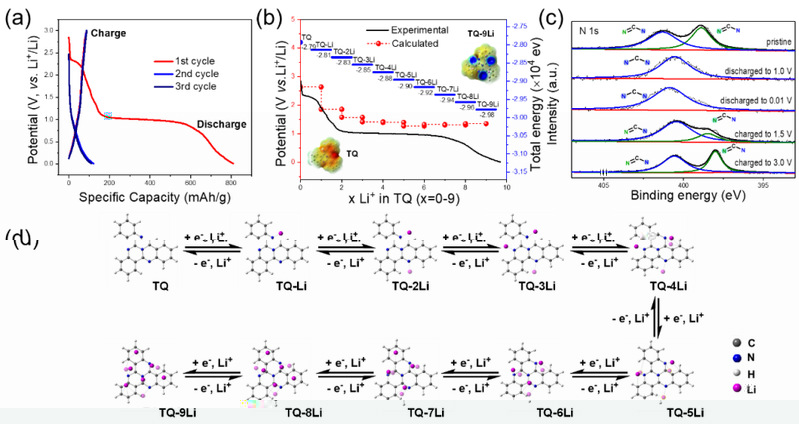

為了探索獲得的導電材料的電化學儲锂機理,研究人員對TQ分子進行電化學測試,并通過理論計算研究了其锂化反應過程,首次驗證了TQ具有9電子氧化還原活性。将TQ構築在導電金屬-有機框架Cu-HHTQ中能夠有效提高其作為锂離子電池負極材料的比容量。

作為自下而上制備的材料,導電MOF為固定氧化還原活性分子提供了有效的平台。基于新型氧化還原活性單元TQ的有機電極材料設計與合成值得進一步研究,通過網格化學原理将多個氧化還原活性部分組裝到高性能電極材料中被證實是一種行之有效的策略。

論文第一作者為太阳集团app首页博士後闫婕,通訊作者為太阳集团1088vip賓德善和李丹教授,研究工作得到了國家自然科學基金與中國博士後科學基金資助。

論文鍊接:https://doi.org/10.1002/anie.202110373